Les livres d'architecture

| Auteur(s) | Shute, John |

|---|---|

| Titre | The First and Chiefe Groundes of Architecture... |

| Adresse | Londres, Thomas Marshe, 1563 |

| Localisation | The Pennsylvania State University Library, NA2517.S7 1563a Q |

| Mots matière | Ordres |

La rupture entre Henry VIII et la papauté en 1534 distendit fortement les liens entre l’Angleterre et l’Italie, de sorte que les leçons des architectes romains des années 1510 n’eurent guère d’impact sur l’architecture britannique avant le début du règne d’Élisabeth en 1558. C’est alors qu’apparurent, aux façades des Prodigy Houses de la seconde moitié du siècle, Kirby Hall, Longleat ou Wollaton, les ordres antiques qui sont le sujet principal du livre de John Shute, The First and Chiefe Groundes of Architecture, premier véritable traité d’architecture rédigé en anglais, publié à Londres en 1563 – le Tectonicon de Leonard Digges datant de 1556 traite de mathématiques appliquées.

Dans ce contexte britannique, la date est précoce, puisqu’il faut attendre 1601 pour voir paraître la traduction du traité de Hans Blum (The booke of five collumnes of architecture…) et 1611 pour celle de Serlio (The first [-fifth] Booke of Architecture… Translated out of Italian into Dutch, and of Dutch into English). Encore ce dernier ouvrage est-il passé par les Pays-Bas – comme du reste en 1613 le vocabulaire des ordres à la Tower of Five Orders de la Bodleian Library à Oxford, très néerlandais dans son ornementation. Le traité de Shute, déjà remarquable par sa date de parution, s’en distingue par une inspiration uniquement italienne.

L’auteur, né à une date inconnue à Culompton (Devon) est connu comme peintre de miniatures. On ne sait guère de choses de sa vie, sinon ce qu’il en dit dans la dédicace du traité à Élisabeth. C’est au service de John Dudley, duc de Northumberland, favori du jeune roi Édouard VI, qu’il aurait exercé au château de Dudley certains talents de constructeur, qu’il revendique en se qualifiant de « peintre et architecte ». Son mécène lui permit de voyager en Italie en 1550 où Shute put se familiariser avec la culture architecturale la plus contemporaine. L’exécution de Dudley pour haute trahison après la mort d’Édouard VI en 1553, a dû laisser à l’artiste le loisir de composer son traité, qui parut en 1563, l’année de son décès.

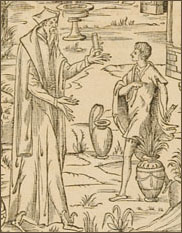

La théorie architecturale la plus récente nourrit le traité de Shute : il mentionne, outre Vitruve (qu’il glose dans toute l’introduction) et Frontin, Guillaume Philandrier (« a notable man », f. AIII) et Sebastiano Serlio (« a mervelous cunning artificer in our time », ibid.). C’est à ce dernier qu’il emprunte les proportions et les profils des cinq ordres toscan, dorique, ionique, corinthien et composite, directement copiés des paradigmes des Regole generali di architetura (Quarto libro) de 1537. Leur présentation dans les cinq planches est systématique : au centre se trouve le schéma de la colonne, avec des éléments géométriques qui permettent de visualiser les proportions des piédestaux et le rétrécissement des fûts. De cette colonne centrale partent deux entablements différents, qui, comme chez Serlio, présentent des variantes de composition et de proportion, portés d’un côté par une figure humaine (à gauche pour les hommes, à droite pour les femmes) et de l’autre par une colonne avec ses décors. Des schémas comme les tracés de la volute ionique et du tailloir corinthien ou le creusement des cannelures complètent l’ensemble.

Shute prend quelques libertés par rapport aux paradigmes serliens, qui apparaissent toujours dans la version ornée de l’ordre. La frise bombée du modèle toscan est sans précédent dans la théorie (la frise « pulvinée » est une caractéristique de l’ionique), à l’exception de la porte XIV « rustique » du Livre extraordinaire de Serlio (1551) – encore que ce dernier précise qu’il s’agit là d’un élément ionique participant à la nature « composée » de la porte. L’entablement dorique avec une architrave à trois fasces, peu banale, combinée à une corniche à mutules est sans doute inspiré par l’ordre de la cour basse du Belvédère tel qu’il apparaît dans le Terzo libro de Serlio (1540). Les oves et dards sur le chapiteau dorique, absents du Quarto libro dans sa version d’origine, viennent peut-être des illustrations de Cesariano (1521), ou du Serlio néerlandais (1539), où ils sont ajoutés par Pieter Coecke (f. E). Architrave à trois fasces et chapiteaux à oves et dards se retrouvent au rez-de-chaussée dorique de la Gate of Honour du Gonville and Caius College à Cambridge, dont les travaux commencent en 1565. La présence de glyphes sur le larmier composite, au-dessus des consoles sur la frise reprises au Quarto libro, est particulièrement originale à cet endroit : on en trouve des exemples antiques dans le Terzo libro, mais avec des entablements corinthiens. Peut-être Shute transpose-t-il le décor de la cheminée composite du f. LXV des Regole generali. Les motifs de caissons carrés superposés qui ornent le piédestal du même ordre sont rarissimes à cet emplacement : ils ont ici le mérite de bien souligner le rapport 1 : 2 du dé. On en trouvera un équivalent encore à la Gate of Honour du Gonville and Caius College à Cambridge, au second niveau corinthien de l’extérieur.

Mais l’innovation principale reste la présence, pour chaque ordre, d’une figure humaine. Dietterlin utilisera la même combinaison de la forme architecturale pure avec un support anthropomorphe dans les versions successives de l’Architectura parues à partir de 1593. Ces figures proviennent évidemment de l’idée vitruvienne du « sexe » des ordres, abondamment reprise par Serlio pour les ordres dorique, ionique et corinthien : Shute reprend tous les éléments pseudo-historiques de l’architecte romain sur l’origine des ordres et de leurs proportions. Mais ici, le lien entre formes abstraites et formes humaines est systématisé pour les cinq ordres : « I have therfore taken my first enteraunce into the writing of this arte, at the five antique pillers or Columnes, commonly named of the places and persones partely where and of whom they were invented, and partely of their vertues and properties… » (f. Aiii). L’analogie est graphiquement représentée par des figures qui sont précisément nommées (f. BII). Si les rapports entre le dorique et Hercule, l’ionique et Apollon et Diane (en fait, c’est Junon que montre Shute, identifiable grâce au paon qui est représenté au pied de la figure) ou le corinthien et Vesta sont évoqués par Serlio, le lien toscan-Atlas et composite-Pandore sont une invention qui emprunte ses arguments non plus à la tradition vitruvienne mais à la littérature antique, en particulier à Hésiode. L’utilisation de ces personnages mythologiques a été interprétée comme une volonté spécifiquement britannique de déconnecter la théorie architecturale de ses racines païennes – ou, pire, italiennes, c’est-à-dire catholiques – en établissant un lien direct et plus général avec la nature humaine, telle que ces images l’imposent avec une puissance visuelle très forte (Hart 1998). L’analogie entre le corps et la colonne se retrouve sous la plume de Henry Wotton, qui revient dans ses Elements of Architecture (1624) sur les caractères des ordres, précisant par exemple que l’ionique représente une sorte de finesse féminine caractéristique de la digne matrone, alors que le corinthien, à l’apparence lascive, n’est bon que pour les courtisanes (p. 36-37).

Quant au style des représentations de Shute, il renvoie davantage au maniérisme bellifontain qu’aux images de Cesariano, qu’on a évoquées à leur propos (Harris & Savage 1990), ou qu’aux productions néerlandaises ou allemandes auxquelles on est tenté de les rapprocher. Par leurs poses, leurs vêtements, elles sont très proches par exemple d’un dessin d’Androuet du Cerceau conservé au British Museum représentant des statues conçues par Ponce Jacquio pour le château de Verneuil-en-Halatte (commencé en 1558). L’héroïne (Sémiramis) et les héros de l’antiquité assyrienne que l’on y voit (Sardanapale, Arbacès, Belus, Ninus et Astyage) sont d’ailleurs pour trois d’entre eux mentionnés par Shute dans son introduction (f. BI). Aurait-il eu connaissance de ce dessin, passé en Angleterre dans des conditions que l’on ignore ? En tout cas, la parenté stylistique est très forte.

L’ouvrage connut un certain succès, puisque plusieurs rééditions parurent chez le même éditeur en 1579, 1584 et 1587 ; mais aucun exemplaire des deux premières n’a été repéré (Harris & Savage 1990). Sans doute son unicité dans le contexte anglais explique-t-elle cette relative réussite.

Yves Pauwels (Tours, CESR) – 2025

Bibliographie critique

E. Harris et N. Savage, British Architectural Books ans Writers 1556-1785, Cambridge University Press, 1990 (rééd. 2011), p. 418-422.

V. Hart, « From Virgin to Courtesan in Early English Vitruvian Books », V. Hart & P. Hicks (éd.), Paper Palaces. The Rise of the Renaissance Architectural Treatise, New Haven & London, Yale University Press, 1998, p. 297-318.

Y. Pauwels, « L’ordre des femmes à la Renaissance », Livraisons de l’histoire de l’architecture, 35, 2018, p. 17-28.

J. Shute, The First and Chiefe Groundes of Architecture, fac-similé de la première édition présentée par Laurence Weawer, Londres, « Country Life » Limited, 1912.